发布时间:2019年12月09日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:

2015年全市法院行政案件司法审查报告

2015年,威海两级法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,坚持“司法为民,公正司法”工作主线,以贯彻实施修订后的《行政诉讼法》为契机,加大诉权保护力度,充分发挥行政审判职能,依法保护了行政相对人合法权益,监督促进了依法行政,有效化解了行政争议,为法治威海建设提供了有力的司法保障。

一、行政诉讼案件基本情况

(一)一审行政诉讼案件情况

1、基本情况

2015年全市法院受理一审行政案件300件,审结283件,与2014年相比,收案增加3.8%,结案下降5.7%(同期,全省法院收案、结案分别增加3.6%、3.75%)。其中:

(1)从级别管辖上看,威海中院新收一审行政案件29件,增加123.1%。各基层法院新收一审行政案件271件,下降1.81%。

中级法院收案大幅增加的原因:一是被诉行为系政府职能部门作出,一些当事人为达到提高管辖级别及让政府进入诉讼程序的目的,以政府为共同被告提起诉讼;二是立案登记制实施后,出现了过去已裁定不予受理,信访老户借立案登记改革又提起行政诉讼,以及超过法定起诉期限、重复起诉等滥用诉权情况,一些已被行政机关处理过的信访事项进入诉讼程序,涉诉信访案件增多。

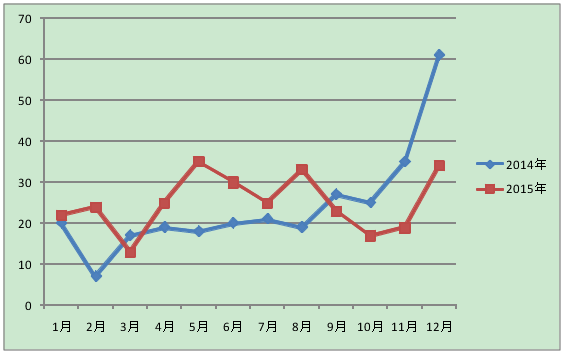

(2)从时间分布上看,1-4月,全市法院受理一审行政案件81件,与上年同期59件相比上升37.29%。5-8月,受理130件,与上年同期87件相比上升49.43%,其中,5月份新行政诉讼法及立案登记制实施,受理35件,与上年同期18件相比上升94.4%,收案数量剧增;6-8月份,受理95件,与上年同期69件相比上升37.68%,数量呈现理性回落。9-12月,受理89件,与上年同期143件相比下降37.76%。(见图1)

5月份新法及立案登记制实施首月至8月份收案上升幅度较大,原因主要有:一是新行政诉讼法扩大了行政诉讼受案范围,加大了对行政诉权的保护力度;二是对立案登记制的宣传比较深入,社会公众对立案登记制寄予较大期望;三是立案登记制实施后,“有案必立”被有的当事人误解或故意理解为“收诉状即立案”,导致滥诉行为频发。9月份以后,之前遗留的信访案件和未纳入行政诉讼收案范围的新类型案件的收案压力消解后,收案有所下降。

图1:全市法院一审收案数同比折线图

图1:全市法院一审收案数同比折线图

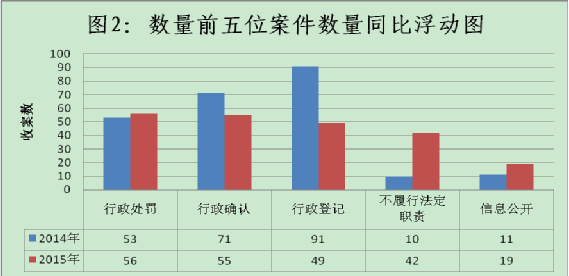

2、涉诉行政行为种类与所涉行政管理领域情况

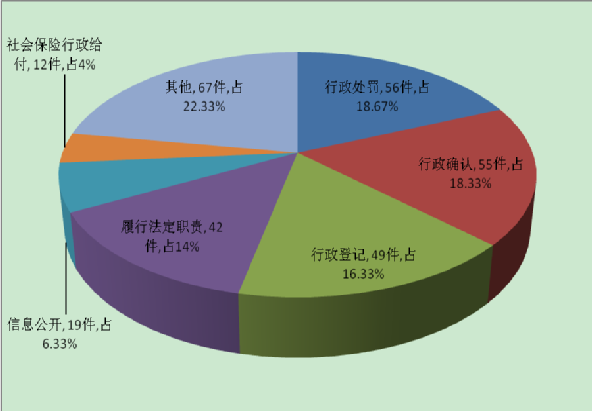

从涉诉行政行为的种类看,主要有行政处罚、行政确认、行政登记、不履行法定职责、政府信息公开、行政给付、行政撤销、行政处理、行政强制、行政赔偿、行政复议、行政许可、行政批复、行政征收、劳动教养、行政确权、行政审批等。其中,(1)行政处罚56件(治安50件,城建、消防、安监、道路交通、食品药品监督、市场监督各1件),占收案总数的18.67%;(2)行政确认55件(工伤52件、社保1件、劳动1件、道路1件),占18.33%;(3)行政登记49件(房管23件,土地14件,公安、工商各3件,车辆、民政各2件,国土、林业各1件),占16.33%;(4)不履行法定职责42件,占14%;(5)政府信息公开19件,占6.33%。以上五类案件合计221件,占收案总数的73.67%。与上年比较,案件类型没有变化,但顺序有所浮动(见图2)。(6)新类型案件社会保险行政给付12件,占4%。(7)其他各类共67件,占22.33%。(见图3)

从涉诉行政行为的种类看,主要有行政处罚、行政确认、行政登记、不履行法定职责、政府信息公开、行政给付、行政撤销、行政处理、行政强制、行政赔偿、行政复议、行政许可、行政批复、行政征收、劳动教养、行政确权、行政审批等。其中,(1)行政处罚56件(治安50件,城建、消防、安监、道路交通、食品药品监督、市场监督各1件),占收案总数的18.67%;(2)行政确认55件(工伤52件、社保1件、劳动1件、道路1件),占18.33%;(3)行政登记49件(房管23件,土地14件,公安、工商各3件,车辆、民政各2件,国土、林业各1件),占16.33%;(4)不履行法定职责42件,占14%;(5)政府信息公开19件,占6.33%。以上五类案件合计221件,占收案总数的73.67%。与上年比较,案件类型没有变化,但顺序有所浮动(见图2)。(6)新类型案件社会保险行政给付12件,占4%。(7)其他各类共67件,占22.33%。(见图3)

图3:全市法院一审行政案件类型分布图

图3:全市法院一审行政案件类型分布图

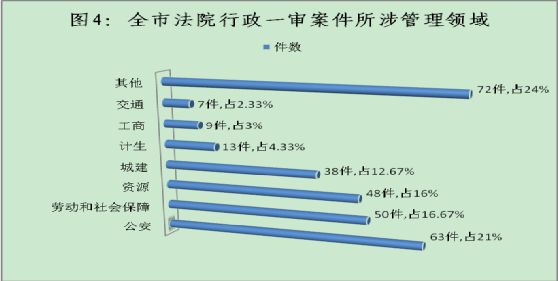

从行政管理领域来看,案件数量前五位的依次是:公安63件,占21%;劳动和社会保障50件,占16.67 %;资源48件,占16%;城建38件,占12.67%;计生13件,占4.33%。以上五类案件合计212件,占收案总数的70.67%;计生类案件首次进入前五位,工商案件则由上年的第五位降至第六位,数量为9件,占3%;另有交通7件,占2.33%,其余各类案件合计72件,占24%。(见图4)

3、一审行政案件裁判结果情况

3、一审行政案件裁判结果情况

从裁判结果来看,判决驳回原告诉讼请求的82件,占28.98%;判决维持行政机关行政行为的21件,占7.42%(新《行政诉讼法》取消了维持判决,行政行为合法的判决驳回原告诉讼请求);判决撤销行政机关行政行为的25件(皆为全部撤销),占8.83%;确认行政机关行政行为无效或违法的1件,判决行政机关履行法定职责的8件,占2.83%。以上案件合计137件,实体裁判率48.41%,高于全省实体裁判率(34.55%)13.86个百分点。原告撤诉的77件(其中原告主动撤诉的73件,被告改变行政行为后原告撤诉的4件),裁定驳回起诉的64件,裁定移送及其他5件。(见表1)

表1:全市法院一审行政案件结案同比对比表

收案 | 结案 | 判决驳回诉讼请求 | 判决维持/确认合法 | 裁定驳回起诉 | 撤诉 | 判决撤销/履行/确认违法 | 其他 | 行政机关败诉率 | |

2014年 | 289 | 300 | 13 | 60 | 24 | 156 | 47 | 15.67% | |

2015年 | 300 | 283 | 82 | 20 | 64 | 77 | 34 | 6 | 12.01% |

同比 | 3.81% | -5.67% | 530.77% | -66.67% | 166.67% | -50.64% | -27.66% | -3.66 |

表2:全省法院一审行政案件结案同比对比表

收案 | 结案 | 判决驳回诉讼请求 | 判决维持/确认合法 | 裁定驳回起诉 | 撤诉 | 判决撤销/履行/确认违法/变更 | 其他 | 行政机关败诉率 | |

2014年 | 16208 | 15213 | 1430 | 746 | 1019 | 7788 | 1124 | 3106 | 7.39% |

2015年 | 16792 | 15784 | 3317 | 503 | 2735 | 4443 | 1629 | 3157 | 10.32% |

同比 | 3.6% | 3.75% | 131.96% | -32.57% | 168.4% | -42.95% | 44.93% | 1.64% | 2.93 |

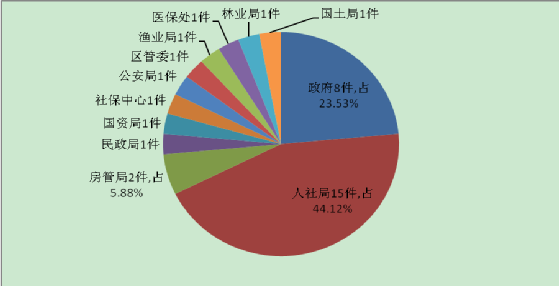

行政机关败诉案件合计34件,败诉率12.01%,与上年同期相比下降3.66个百分点,高于全省行政机关败诉率1.69个百分点(全省行政机关败诉率为10.32%,上升2.93个百分点)(见表2)。行政机关败诉案件中被诉机关为政府的8件(威海市政府2件,乳山市政府5件、荣成市政府1件);人社局的15件(荣成7件,文登4件,乳山2件,经区、环翠各1件);房管局的2件(乳山);民政局(乳山)、国资局(乳山)、社保中心(威海)、公安局(环翠)、区管委(文登)、海洋与渔业局(荣成)、医疗保险事业处(荣成)、林业局(荣成)、国土局(荣成)各1件。(见图5)

图5:全市一审行政案件败诉行政机关分布图

图5:全市一审行政案件败诉行政机关分布图

(二)二审行政诉讼案件基本情况

2015年威海中院二审行政案件收案97件,上升67.24%,上诉率34.28%,高于全省上诉率(22.52%)11.76个百分点。二审审结101件,上升90.57%。其中,维持一审判决95件,占结案总数的94.06%;改判3件、发回重审1件,对基层法院发改率3.96%,与全省7.42%的发改率相比低3.46个百分点;撤诉2件,占1.98%。

(三)新行政诉讼法实施后行政机关负责人出庭应诉等情况

5月1日至12月31日,全市行政机关负责人出庭应诉案件48件(其中一审38件、二审10件),其中正职出庭4件、副职出庭44件,占该期间开庭案件总数206件的23.3%,略低于全省行政机关负责人出庭应诉率(25%)。

总体来看,我市行政机关出庭应诉率较高,本机关工作人员出庭案件193件,本行政机关出庭应诉率93.69%。仅下级机关工作人员出庭应诉案件3件,仅委托律师出庭应诉13件,不存在无人应诉或者未经法庭许可中途退庭的情况。

二、行政机关败诉原因分析

总体而言,我市行政机关依法行政理念较强、依法行政水平较高,且应诉积极、配合法院调解等工作主动。但略高于全省平均水平的12.01%的败诉率也说明,个别行政机关在依法行政方面有待加强。通过对2015年全市行政机关败诉案件的调研分析,行政机关败诉原因主要有以下几方面:

1、认定事实不清、主要证据不足。未彻底查清事实或无充分证据证明的情况下作出行政行为,是导致行政机关败诉的最主要原因,约占败诉总数的44.12 %,主要集中在工伤认定和行政登记等领域。如:许某、兰某诉某市人社局工伤行政确认一案中,行政机关因在工伤认定程序中对认定事实的主要证据取证不足而败诉。

2、适用法律错误。行政执法的过程本质上是适用法律的过程,行政机关依法行政的核心内涵不仅要求认定事实清楚、证据充分,还要求适用法律准确。从行政机关败诉案件来看,行政机关因适用法律错误而败诉案件占17.65%,主要集中在工伤认定领域。

3、不履行法定职责。依法行政要求行政机关积极履行法定职责,提高行政效率,提供优质行政服务。行政机关不履行法定职责主要表现为:政府信息公开领域中应履行信息公开义务而不履行,行政登记领域中应给予登记而推诿不予受理等。如:唐某诉某市政府不履行信息公开一案中,原告申请被告依法公开征收集体土地过程中土地征收房屋拆迁的补偿补助费使用和发放情况,被告系该政府信息的公开义务主体,因无正当理由不予公开而败诉。

4、未尽审慎注意义务。行政机关工作人员在行政执法中如果能够审慎审查、审慎执法,就会有效避免由此产生的败诉。如:夏某诉市公安局某区分局治安行政处罚一案,因被告疏忽大意向原告送达的法律文书与之前向原告宣读的法律文书内容不一致而败诉。

5、程序违法。依法行政不仅要求行政机关作出的行政行为满足实体公正的要求,也要求程序公正,而有的行政机关在行政执法过程中因违反法定程序而败诉。如,某印刷包装有限公司诉某市政府土地行政登记一案,被告对法院依法查封、预查封的土地使用权,在查封、预查封期间为第三人办理土地使用证,因程序违法导致土地登记行为违法,被法院判决撤销。

6、未正确运用举证责任分配规则。在行政执法、行政复议程序中,行政机关应当正确运用举证责任分配规则,对行政相对人的实体权利作出认定,实践中有些案件对举证责任分配错误导致败诉。如:关某诉某市人社局工伤行政确认案中,被告认为受伤职工原告未提交证据证实其系因工作原因受伤,故不予认定其系因工负伤,而根据法律规定,应当由用人单位承担举证责任。

7、应诉意识不强。行政案件因其民告官的特殊性,而对作为恒定被告的行政机关在举证责任方面进行了更严格的规定,即未在法定期限内提交被诉行政行为作出的依据、证据的,视为该行政行为没有证据,这就要求行政机关积极应诉、及时举证。实践中存在因行政机关消极应诉而导致败诉的情况。

三、进一步推进依法行政的意见和建议

党的十八届五中全会指出,建设法治中国,必须坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。新修改的行政诉讼法及立案登记制的实施,对行政机关严格执法和依法应诉提出了更高的要求。建议全市行政机关按照全会要求,运用法治思维和法治方式,加强法治政府建设,增强政府公信力,将依法行政能力和水平推向一个新的高度:

1、规范行政裁量权。新修改的行政诉讼法把“明显不当”的行政行为列为法院的审查范围,增加了对行政行为明显不当的判决撤销条款,明确授权法院对行政行为可以进行适当的合理性审查。这对行政机关行使自由裁量权提出了严格要求,建议行政机关在作出行政行为时,既要考虑行为的合法性,也要注意行为的合理性,在执法过程中,要采取对相对人权益造成最少损害的执法措施,兼顾行政目标的实现和保护相对人的权益;实施行政处罚要罚当其责,特别是应慎重适用顶格处罚。

2、甄别适用规范性文件。新修改的行政诉讼法创设了规章以下规范性文件附带审查制度,行政相对人在对行政行为提起诉讼时,可以一并请求对该行政行为所依据的规范性文件进行审查,法院经审查认为规范性文件不合法的,不作为认定行政行为合法的依据,并向制定机关提出处理建议。规章以下规范性文件成为司法审查对象,要求行政机关在执法时,应当将合法性分析作为适用的前置程序,主动自检规范性文件是否存在主体不适合、超越权限、违反上位法规定、违背法定程序、内容不合法不适当等情形,以决定是否适用或者进行修正,解决行政行为违法的根源性问题。行政机关在制定规范性文件时,也应当持更加慎重的态度,切实防止违反法律规定的情形。

3、树立政务公开理念。政府信息不公开、政务不公开在很大程度上影响社会公众对政府行为的接受程度,引发大量不必要的行政争议。建议各行政机关根据《政府信息公开条例》等规定,推进重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报和政务信息查询等制度,增加行政决策的透明度和社会公众的参与度,最大限度地保障民众的知情权,尤其是在作出涉及群众利益的土地征收征用、房屋征收、建设规划调整等行政决定过程中,要更加注意提高社会公众尤其是利益群体的参与程度,避免因公众不理解导致行政争议的发生。对于社会公众的政府信息公开申请,要按照《政府信息公开条例》及相关司法解释的要求,依法履行法定告知或者说明理由义务。

4、强化行政执法程序意识。依法行政的内涵包括实体合法与程序合法两个层面,根据新修改的行政诉讼法,行政行为违反法定程序的,判决撤销;行政行为程序轻微违法,但对原告权利不产生实际影响的,判决确认违法。建议行政机关在处理行政案件时,应把程序问题和实体问题摆在同等重要的地位,对程序问题必须给予足够重视。

5、推动行政机关负责人出庭应诉工作。新修改的行政诉讼法规定,被诉行政机关负责人负有出庭应诉的义务,在行政机关负责人确实不能出庭应诉的情况下,应当委托该行政机关具有相应职权的工作人员出庭。这里的“行政机关负责人”的范围包括被诉行政机关的法定代表人、主持工作的负责人、分管负责人。负责人出庭有助于行政决策者了解行政执法实践中存在的问题,推动行政争议的实质性解决,进一步提升政府部门形象。建议政府及其职能部门重视行政机关负责人出庭应诉制度的推行和完善,采取有效措施,逐步增加行政机关负责人出庭案件数量,使重大行政诉讼案件行政机关负责人出庭常态化。

6、积极应诉和履行生效裁判。现实中,个别行政机关存在不积极应诉、消极执行或者不执行生效裁判的现象。新修改的行政诉讼法强化了对行政机关和行政机关负责人拒不履行法定义务的制裁条款,加大了对于拒不履行法院生效裁判的行为的处罚力度,建议各行政机关提高应诉意识、积极应诉、积极履行生效裁判。

7、主动纠错,积极履职。在行政行为明显不合法的情况下,有些行政机关却不愿主动纠错,而要等待法院作出撤销判决后才进行纠正。这不仅损害了政府机关的形象和公信力,而且大大浪费了司法资源。对于这种情况,各行政机关应尊重客观事实,主动自动纠错,以树立实事求是、依法办事的良好形象,提升政府在人民群众中的形象。近几年来,法院针对行政审判中发现的执法不规范问题及时提出司法建议,建议各级政府法制部门建立司法建议反馈机制,将采纳司法建议情况及时反馈法院,形成行政执法与司法的良性互动。

8、建立多元化纠纷解决机制。司法不是万能的,要建立健全党委领导、各相关部门参与的行政争议多元化解决机制,切实发挥行政复议功能作用,形成共同化解矛盾纠纷的合力。一是落实新修改的行政诉讼法对复议机关的职能要求,认真做好复议机关为共同被告案件的应诉工作,积极应诉,不走形式,避免出现庭审中复议机关“沉默参与”的现象。二是要进一步加强复议委员会的建设,充实复议工作力量,提高行政复议质效。三是要高度重视复议机关对复议案件的处理意见,切实发挥行政复议内部纠错功能作用,使更多的行政争议化解在行政复议阶段。

打印本页 我要纠错 关闭

版权所有:威海市人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号

地址:山东省威海市环翠区统一路408号 电话:0631-5224286 邮编:264200